“战略上以一当十,战术上以十当一”,粟裕三战“定”天目山

毛主席一贯主张在“战略上以一当十,在战术上以十当一”,也就是在战略上要以少胜多,而在战术上则要以多胜少,这种作战思想一直影响着指战员们,而粟裕将军就是将此原则贯穿到底的将帅之一,“天目山战役”就是他灵活运用此原则的重要胜利成果。

“天目山战役”的背景

1944年秋,日军向湖南、广西发动大规模进攻的同时,并以一部分兵力进攻浙赣铁路,向东南沿海攻略,目的在于阻止美军可能在该地区的登陆。1944年9月9日,日军接连攻占温州、福州等地,控制了闽浙沿海大部分地区,国民党军队溃不成军先后西撤。国民党军统以“忠心义勇救国救民”为号召,将溃军、土匪、流氓编在一起,用国民党“少壮派”将领统领,成立了所谓的“忠义救国军”,通过军统的政训洗脑,这支军队成为了“党化特务”部队。

此时,新四军根据中央关于开展东南沿海抗日斗争、发展苏浙皖边的指示,于1944年12月下旬,由粟裕带领1师与长期坚持在苏南地区长期抗战的16旅会合,组成了新四军苏浙军区,积极开展抗日工作。

而此时退避到浙西的“忠义救国军”在国民党军统的指示下,极力阻挠新四军苏浙军区部队南进浙江敌后抗战,由此爆发了长达五个月的“天目山战役”。

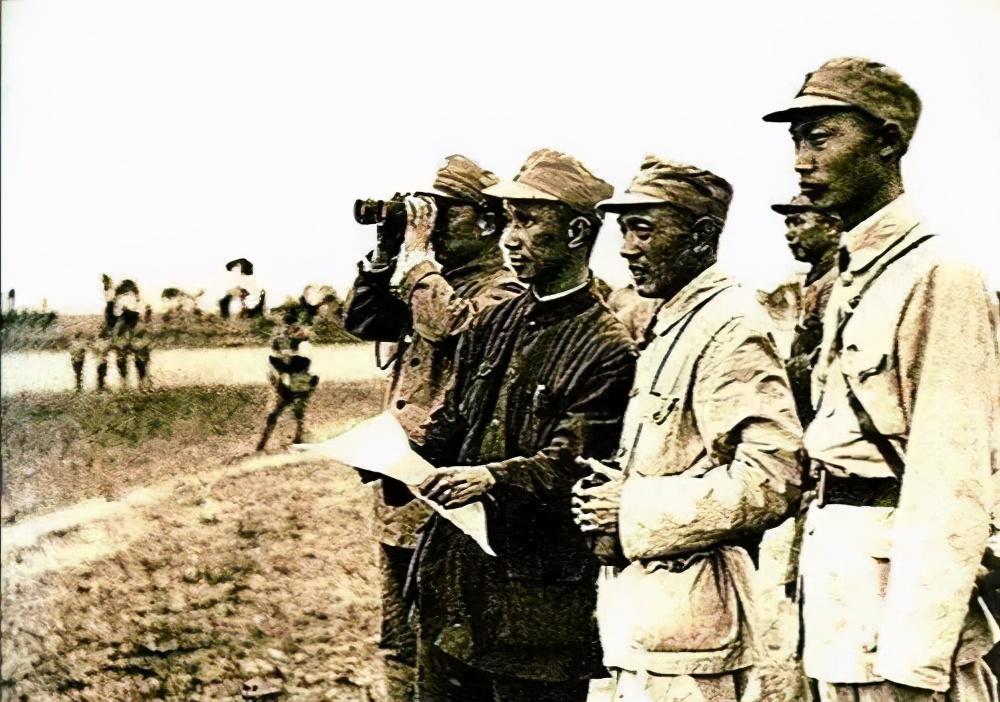

粟裕将军在后有日军疯狂进攻,前有国民党反动军队围堵的情况下,沉着应战,通过三次“天目山自卫反击战”将所谓的“忠义救国军”大部歼灭,并顺势解放了临安等地。

“天目山战役”过程

1945年2月12日,新四军苏浙军区第一纵队开辟了“莫干山敌后根据地”,第三纵队到广德以南地区也开始开展清剿日伪军的行动。然而在这个时候,国民党军的第62师和“忠义救国军”的七个团从天目山向第三纵队发起进攻,并切断了第一纵队的退路,企图将新四军苏浙军区消灭在该地区。为了巩固开辟的根据地,以利继续在敌后消灭日寇,粟裕指挥部队被迫奋起自卫。

16日晚,第三纵队全线反击,“忠义救国军”一触即溃;第一纵队与敌军62师相持两天后也被迫后退。此次战斗歼灭“忠义救国军”1700余人,解放了孝丰地区,获得了第一次反击作战的胜利,自此新四军控制了天目山以北地区。

然而国民党军统再次授意“忠义救国军”组织了12个团的兵力,于3月1日分四路向孝丰发起进攻,企图重新占领孝丰并将新四军赶出天目山地区。

粟裕根据敌军情况,采用的作战方针是用“各个击破”破解敌军的“分进合击”,任凭敌军几路来,我集中兵力只打一路,主要作战目标是“忠义救国军”的主力和敌军56师156团。6日苏浙军区发动全线反击,第三纵队进行迂回穿插,第一纵队正面出击将敌156团歼灭。敌军192师、保安团第四纵队和“忠义救国军”被绕后的新四军第三纵队和正面的第一纵队前后夹击,被迫放弃青云桥。12日,我军攻占羊角岭天险,占领了天目山东西,自此临安实际已不可保,国民党军队于26日被迫放弃临安,第二次天目山战役又以新四军的大胜而告终,整个天目山已经被苏浙军区控制。

“忠义救国军”的两次失利让军统高层大为震怒,他们增调兵力,准备发动新的进攻。这时的粟裕部则是抓紧时机,发动群众,巩固和加强根据地建设,把解决粮食困难和深入敌后的工作结合起来,以战略姿态分兵就粮和开展对敌工作。

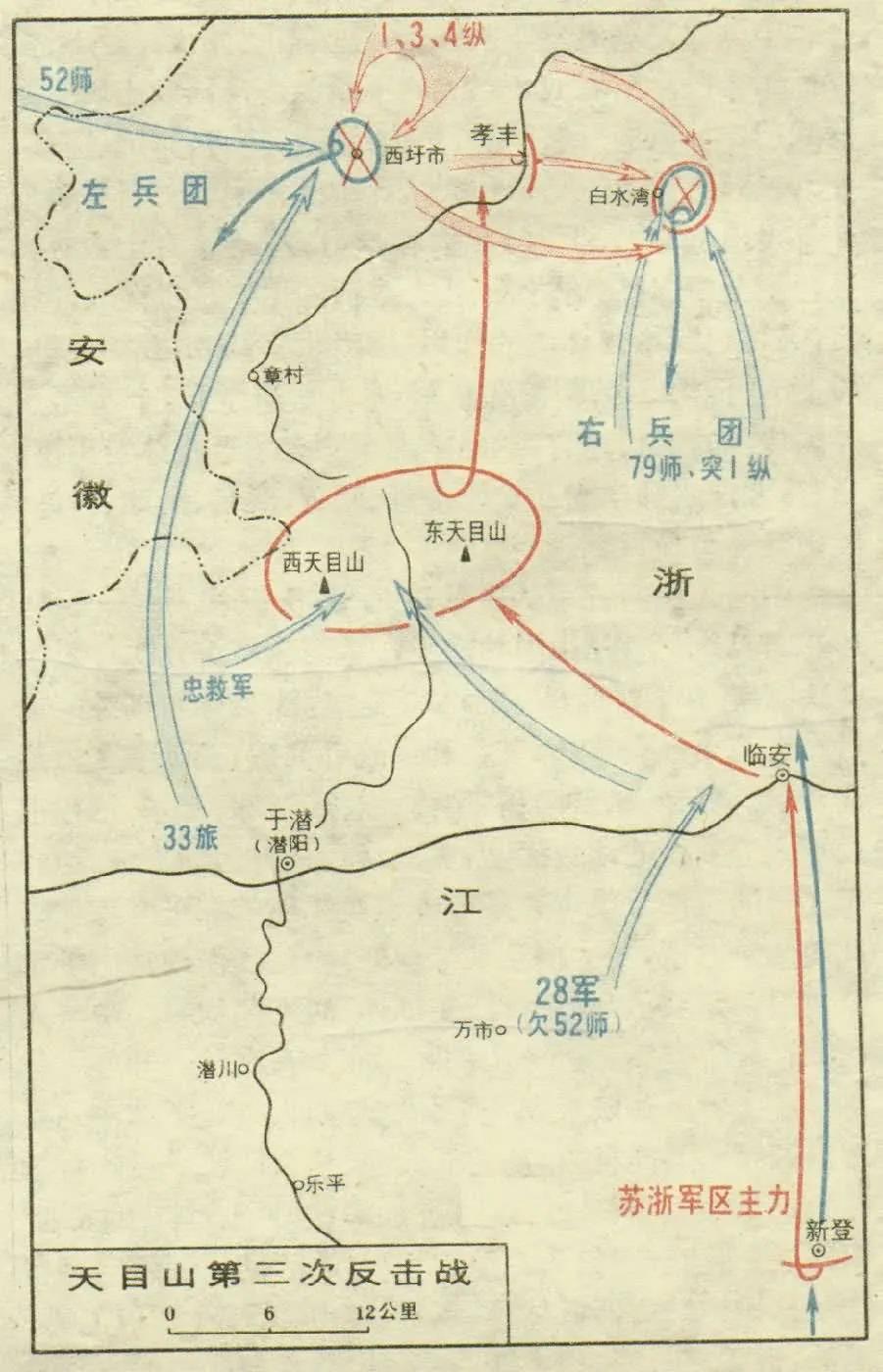

5月22日,敌军卷土重来,占领了云昌等地并构建了工事。国民党第三战区的25集团军没有发起对日寇的进攻,反而开始向天目山大举用兵,意图消灭苏浙军区主力,以压迫新四军退出江南地区。

粟裕在分析了敌军态势后,决定趁敌军立足未稳之际,集中优势兵力,打乱敌人部署。于是在5月29日,粟裕发动了著名的“新登战役”占领了新登,将敌军79师几乎全歼在该地区。但是粟裕并没有打算在新登长期驻守,在将79师打残之后,为争取主动,不仅让出了新登地区,甚至连临安也让给了敌人。

6月9日,敌28军和“忠义救国军”进占天目山,策应“进剿”的两大兵团,粟裕命令我军全部放肆天目山向孝丰地区转移。在转移过程中,粟裕命令三个支队防守,剩余七个支队孝丰西北地区,待机反击。19日,敌军52师154、155团冒进,被粟裕抓住战机全歼,然后迅速回援驻扎在孝丰的三个支队,经过一天多的战斗,将敌军左兵团击溃。21日,粟裕挥军东进,将敌军右兵团孝丰东南一带。23日,在粟裕的指挥下,新四军对敌军发起了反攻,经激战,敌军被歼灭大半,残部向南逃窜,我军趁势收复了临安、新登地区,重新将天目山牢牢抓在手中。

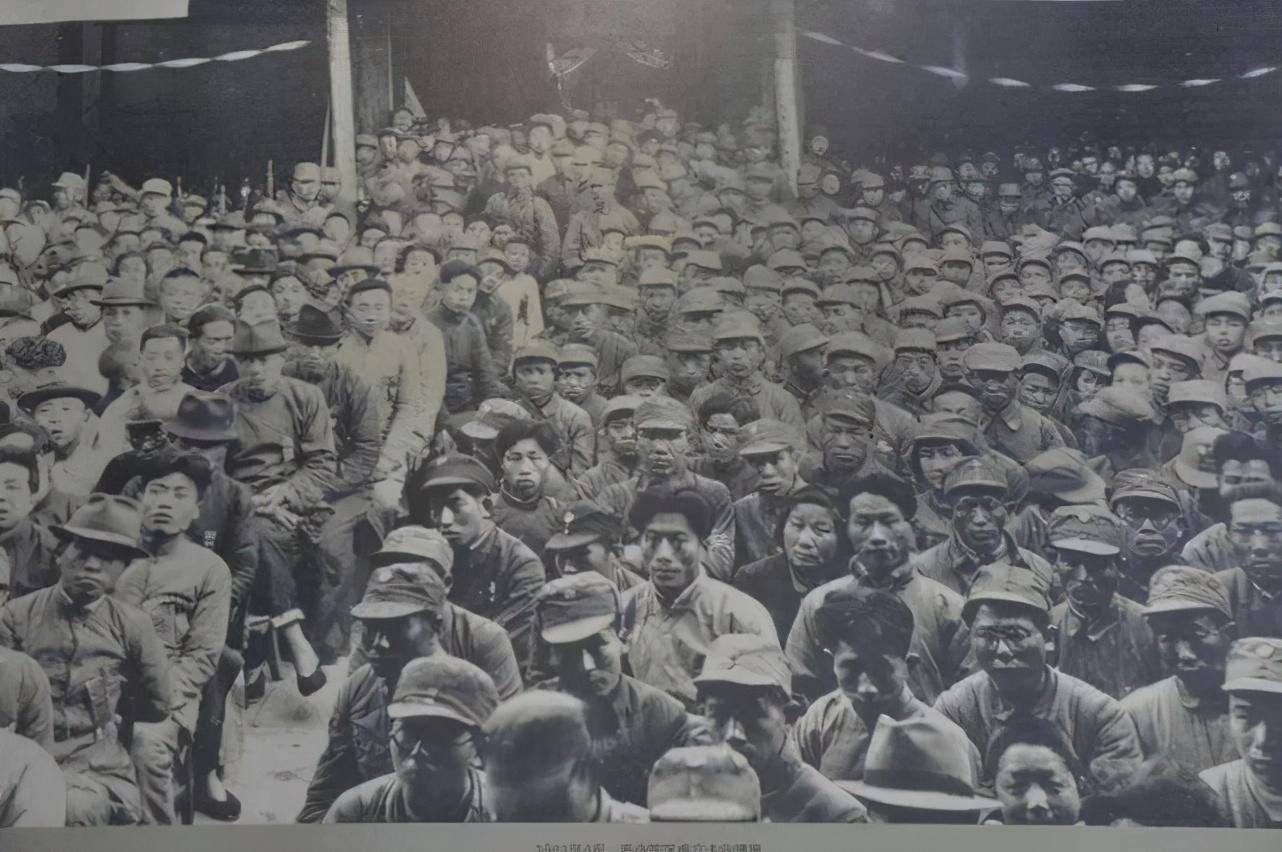

三次天目山之战,粟裕带领新四军以阵亡504、伤1600余人的代价,歼敌1.36万余人,俘虏国民党师长以下官兵2887人,缴获各种炮34门,轻重机枪340挺,各类长短枪3000余支,其他枪支弹药和军用物资无数。

更重要的是,敌军“忠义救国军”在此战中几乎被粟裕全歼,严重打击了国民政府内部反动的嚣张气焰。

粟裕将军三战定天目山都采用了哪些打法呢?

毫无疑问,作为战术大师的粟裕,对于灵活多变的打法最为拿手,他不仅擅长大兵团作战,更难能可贵的是,他将毛主席的一系列战术思想理解的极为透彻,在天目山战役中表现的尤为突出。

成功地运用了集中优势兵力,以多胜少的战术原则。

毛主席一直主张:“战略上要以一当十,战术上要以十当一。”这就要求在战役组织、战术运用上,集中主要兵力,用绝对优势的兵力对付敌军一部,攻击敌人的弱点,打乱敌军的部署,以多胜少,各个击破,以取到整个战役的胜利。粟裕将军在这点上毫无疑问做的是绝对出色的,尤其在第三笔天目山反击作战中,粟裕带领的12个团面对敌军的42个团,只对冒进的敌军部队实施歼灭,将敌人打乱,搅散,最后将其各个击破,这就是完全体会了毛主席的战术思想的绝对表现。

成功采用了诱敌深入、包围聚歼的战术原则。

“诱敌深入,包围聚歼”的战术是毛主席在红军时经常提到的,这也是我军克敌制胜的一条重要作战指导思想,粟裕将军面对装备和兵力都优势明显的敌军,仍成功采纳运用了这一原则。在第二次天目山反击战中,敌军分四路进攻孝丰,粟裕指挥一部分兵力正面阻击敌军,逐层撤退,诱敌深入,而主力却迂回包围,南北合围,重创了敌军。第三次天目山反击作战时,敌军154、155团被小股部队引入我军主力包围圈,被全歼。

成功运用了运动中歼灭敌人的战术原则。

在“洛川会议”中,毛主席提出了“独立自主的运动战”的作战思想,这本来是针对日军的战术思想,但后来被八路军、新四军、抗联等部队所采用,成为我军最为宝贵的战术思想之一。粟裕将军对此领悟得更为透彻,他在装备和兵力明显不如敌军的情况下,并没有同敌人拼消耗,打阵地战,而是在运动中寻找机会歼灭敌人有生力量。如在第三笔天目山反击战中,粟裕没有死守临安、新登等重要城市,而是主动放弃城市,通过长途奔袭、穿插迂回等创造战机,先集中兵力歼灭其一二,再对敌军作出反攻,最终取得胜利。

结语:

三次天目山反击战,粉碎了国民党企图将新四军赶出江南的企图,经过这几次的战斗,苏浙皖边区迅速扩大,为东南沿海抗日扫清了障碍,具有重大的战略意义。粟裕将军在此战中表现绝佳,在作战指挥上他转变风格,大胆从游击战转为运动战,开创了新四军对敌之先河,成为中国军事史上的佳话。

参考资料:《粟裕战争回忆录》、电视剧《粟裕大将》、《中国军事辞典》等