传说中的社会人究竟是什么人

你还记得去年网络爆红的流行语吗?

大多数人和你一样,可能会大脑突然空白。当然,这不是你的记忆力出了问题,网络流行词火得很快,消失得更快。

来,我帮你回忆一下。“真香”还记得吗?这词已经“凉凉”了,还有和李诞一起爆红的“人间不值得”……

最奇妙的,当属“小猪佩奇纹上身,掌声送给社会人”,这句话究竟怎么火起来的,至今无人可考,我们只知道这句话是去年许多主播热衷的一句口头禅。

这些网络主播,大多是来自乡镇的无业青年,张口就是“社会我X哥,人狠话不多”,左青龙右白虎,中间纹个米老鼠,喜欢跳社会摇,满嘴社会语录,喜欢假名牌大LOGO装大款……他们努力装出了一副“社会人”的模样。

可他们,难道就是传说中的“社会人”吗?真正的“社会人”,到底是谁?

尽管流行语消逝得很快,但词语本身的含义值得我们讨论。其实,“社会人”这个词并不是新造的词,它在百年之前就流行过。在过去几十年中,“社会人”的含义发生过多次变化。每一次变化,都见证着中国社会的变迁。

社会原本是个好词

很多人可能不知道,今天我们常挂在嘴边的“社会”是个外来词汇,最早是日本人从英文的“society”翻译过来的,晚清才传进中国。

中国古代有“会”,有“社”,但是很少合起来用,“会社”比“社会”更常用,指的是秘密的帮门、团体,像天地会、白莲教,都是“会社”——跟现在的黑社会差不多。

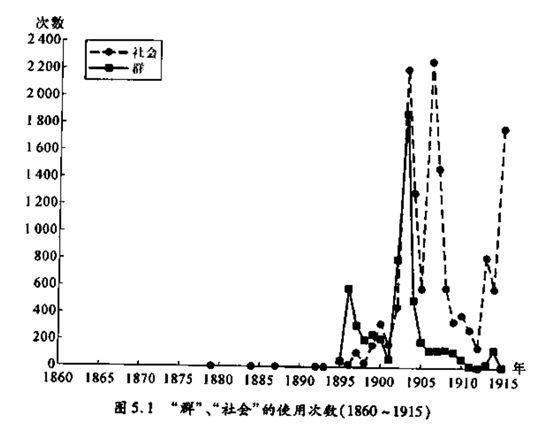

“社会”这个词刚传进来时,像梁启超、严复这些知识分子只是用它来指代“人群”、“群体”[1]。

如果只是指人群,那这个词也不会火起来——实际上,晚清国难当头,这些读书人最关心的是怎么把中国人都团结起来抵御外侮、拯救国家。所以,大家都觉得,和西方的“社会”比起来,当时中国的“社会”太弱了,就像孙中山说的,是“一盘散沙”[2]。

晚清的著名学者黄遵宪就曾经说过,“社会”就是要凝聚众人的才力、名望、技艺、声气,来达到某个目的[1],集中力量办大事。所以在当时,“社会”这个词非常地正面、褒义,中国人只恨自己不够“社会”,只恨没办法让全中国人人都成为“社会人”。

从国民党元老李石到孙中山,都喜欢把“社会”挂在嘴边,连当时被骂得最厉害的北洋军阀,也要讲社会——段祺瑞的军师、后来当了汉奸的王揖唐,都曾以谈“社会”著称。

在提倡“社会”的人看来,国势风雨飘摇之时,如果能多几个“社会人”,那么中国才有救。

历史的吊诡之处在于没过多久,“社会人”就变成了贬义词。

一夜之间社会人变成贬义

1949年后,随着集体化和公有制的推行,中国变成了以“单位制”为特征的结构,公社、工厂、机关,人人都必须归属于某个“单位”,尤其是在城市中,没有单位的人连粮票都领不到,生存都成问题。

“社会人”一词开始大规模出现,就在单位体制开始动摇之时。90年代国企改革,大量职工下岗,“铁饭碗”还是摔不碎,只不过有些人再也端不起来——这些人被称为“社会人”[3],而且成了一个重大的社会问题。

90年代和21世纪前几年,各类报刊杂志、学术研究上,长篇累牍地讨论“社会人”:

2000年《解放日报》就上海市民社保的改革,发表过《从“单位人”到“社会人”——上海就业保障体制改革回眸》[4];

《光明日报》在报道河南安阳卫生系统打破编制的限制,实行聘用制时,用的标题是《变“单位人”为“社会人”》[5];

2001年《靖江日报》刊登文章《“社会人”自掏腰包买明天》,讲的是失业人员自己买养老保险的故事[6]。

从单位人到社会人,被时代抛弃的他们面对的是一大堆难题:去哪儿找工作?社保和养老怎么办?要进工厂还是下海?

今天常被调侃为“社会人”的东北人,正是在这场时代急转弯中被甩得最剧烈的人。

作为老工业基地,东北遍地国营企业,人人都是“单位人”。在90年代的下岗潮中,东北工人首当其冲。

1996年,辽宁省以117.9万下岗工人居全国之首,其次是黑龙江93.5万人,再加上吉林省,东北三省就占了全国下岗职工人数的25.3%——不仅占全国比例高,在东北,下岗的也占职工总数比例高,到2002年,黑龙江全部职工里有三成(30.8%)下岗[12]。

哈尔滨作家贾行家曾讲述过,他的姨姥姥曾在工厂车间当主任,下岗后领到一次性买断工龄的款子,就把钱全拿去做了心脏搭桥的手术——当然原本在单位内的免费医疗已经不能再享有了。“和工厂的一辈子的关系,换了两个撑开心血管的支架。”

而他的二舅,下岗后领了遣散费、卖了宿舍,把钱换了酒喝,每天醉卧在零下二十多度的哈尔滨街头。实在待不下去跑到了吉林农村,每隔一两年进城,挨家挨户跟亲戚要钱度日[16]。

东北工人经历了多少屈辱无奈,恐怕外人很难理解。2003年,《人民日报》还发表了一篇文章质问:《国企职工身份真那么重要?》,里面描述东北的国企职工即使是在油田厂里开小卖部、理发店,也不愿沦为“社会人”[13]。

失去稳定的工作和收入,从单位人沦为社会边缘人,“社会人”甚至成了社会稳定的威胁。

社会闲散人员的威胁

失去稳定职业之后,并非所有人都能重拾饭碗,尤其是很多国企工厂的流程分工非常细,下岗的低技能职工并没有技术优势,很难再就业。

于是大量被甩出体制的人,因为没有工作,被视为治安的潜在危险,犯罪率升高的罪魁祸首。

复旦大学和上海社科院的经济学者章元等人,搜集了1988-2008年各省的统计数据发现:失业率越高的地方,犯罪率就越高[9]。这和重庆大学的梁甄桥等学者的结论一致:下岗职工多的省份,确实比其他省份犯罪率要增长得更加剧烈[19]。

在山东大学博士陈屹立的博士论文中,辽宁、吉林和北上广一起被列为高犯罪率省份——只不过北上广是因为人多钱多,充满诱惑,而东北则是因为穷和没工作[20]。

“社会人”不再是那些需要关怀的下岗职工,迅速扩大成了“游离于正常生产工作之外的,行迹不明、难以管束的人”,甚至包括失学、无业的青少年。

这些青少年或者因为父母外出而留守,最终辍学;或者不服管教、不愿上学也不愿工作,游荡在外。他们被冠以“闲散未成年人”的称号,并且在未成年罪犯中占大多数[11]。

16岁的郑晓刚,从小被父母打骂长大,到了学校继续被老师打骂,只上到小学三年级,就开始混社会。从湖北、湖南一直流浪到郑州。在郑州火车站,郑晓刚认识了“好兄弟”,收获了“友情”、学会了“义气”,最后因拦路抢劫被判五年有期徒刑[11]。

根据中央综治委的报告,80年代青少年犯罪中,农家子弟比例不断提升。城市化带走了管教他们的父母,也带来了不受管教的娱乐方式。那是正值武侠和黑帮片崛起的时代,报告分别调查了城市里的中学生和闲散未成年人,发现后者有71.3%的人爱看武打片,比例远高于中学生[11]。

“快意恩仇”、“不服就干”,武侠黑帮片是他们曾经的模仿对象:2005年,浙江苍南县“七匹狼”犯罪团伙,七名成员有六名是留守儿童,年龄在13-16岁,却已经像黑社会一样勒收保护费、抢劫、绑架[21]。

当然,误入歧途的留守儿童、乡镇青年只是少数,更多人对古惑仔、香港黑帮的模仿只停留在发型、衣服和嘴上,城市化把他们隔绝在另一个平行世界里的中国。直到网络时代的来临,他们借助网络直播的大舞台,重新回到了大众视野。

社会人重回舞台

锅盖头、紧身裤和豆豆鞋,当“社会摇”一哥牌牌琦带着小弟们,对着你疯狂甩动葱细的胳膊和大脑袋,来自中学时代的远古记忆瞬间又在你大脑中苏醒——他不就是那个骑着小电驴总出现在学校附近街角、嘴里叼根烟邪魅一笑的“社会青年”吗?

无论是靠着大喊“一给我里giao giao”红起来的real rapper——giao哥,还是号召让“杀马特”不再低调的暗黑龙王,还是“三天之内撒了你”的骨灰扬诺夫,又或者大炮小倩撕心裂肺的乡村爱情故事,让“社会人”从原本的暴力泥淖中站起来,带着土味冲向了互联网。

没错,他们从发型到衣着,再到言谈举止,都带着曾经“社会闲散人员”的影子,但这些主播的“云看猴”已经跟暴力、闲散等不沾边了,坐拥百万粉丝之后,牌牌琦甚至会带着兄弟们穿上红马甲,去社区养老院送温暖。

曾经的网络主播“方丈”,靠着典型的“社会人”装扮——纹身墨镜金链子,和逞凶斗狠的谈吐而坐拥千万粉丝。在直播间里,“社会人”需要极尽夸大来赚取眼球,才能赚到钱。

他们在镜头面前穿金戴银、一呼百应,却都在巅峰时期突然从互联网销声匿迹。方丈默默开了一家纹身店,做起了小生意——这可一点也不“社会”。

我们曾在一篇往期的文章中,解释过为什么这些乡镇、底层农村青年是这样的审美,在此不再赘述。今天我们想解释的是,土味装扮、土味情景剧,甚至土味哲学大道理,对他们来说,表演这些比其他门路更有钱途。

《上观新闻》曾经报道过辽宁鞍山市的海城县,这里已经形成服装和皮具生产已经形成产业链,年轻人们不想在工厂里打工,网络直播无疑是一条撞运气的捷径。

海城主播小楼从不知名的大学毕业,在三线小城市靠直播就可以月收入过万。而高三留级生祁鲁几乎已经放弃了高考,准备以网络直播为生。直播间里,他曾遭到观众质问:你们表演三俗节目、娘娘腔,把东北人的形象都抹黑了,难道不亏心吗?他不敢还击[18]。

从乡村二人转到网络直播,他们可能连衣服和节目都没来得及更新,表演再粗俗,也只是为了混口饭吃,他们当不成真正的社会人,不敢也不能。